※本ページにはプロモーションが含まれています。

近年、予知や霊的体験を描いた作品が増える中で、とりわけ注目を集めているのが「私が見た未来」です。

2025年という近未来を舞台にしたこの作品では、2025年7月5日に何か大きな出来事が起こるのではないかという予言的な要素が多く語られています。

さらに、物語に深く関わる津波の描写や、作者の実体験から生まれたエピソードなどが興味をそそり、多くの読者がそのネタバレを避けつつも読み解きたいという欲求を掻き立てられています。

そんな話題作がどこで読めるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

ここでは「私が見た未来」2025年版の魅力や背景を整理し、予言として語られる内容が本当に信じられるのか、作品全体をより深く楽しむためのポイントを紹介していきます。

私が見た未来2025年の衝撃予知は本当に当たるのか徹底検証

私が見た未来は、一見するとただのフィクション作品のようにも思えますが、実際には作者が夢や直感的なビジョンを通じて得たイメージを基に描かれたという特徴があります。

特に2025年という具体的な年号とともに、津波などの災害が起こるという予言的な要素を含むため、多くの人々の関心が集まっているのです。

物語の核心には、人間の深層心理に潜む予兆や、集合的無意識からのメッセージが含まれているとされます。

これが本当に当たるのか否かは、実際に2025年を迎えてみないとわかりません。

ただし、東日本大震災を的中させたとの噂が広まったこともあって、読者の中には「作者は本当に予知能力を持っているのではないか」と考える人も少なくありません。

こうした超常的な要素は、作品をエンターテインメントとして読むだけでなく、災害への備えや生き方を見直す機会にもつながっています。

予言と聞くと怪しげな印象を抱く方もいるかもしれませんが、災害への備えが無駄になることはありません。

もし「私が見た未来」の内容が正しかった場合に備えて、防災意識を高めることは決して悪いことではないでしょう。

また、この作品には未来予知の描写以外にも、人間の思いや願いが反映されたストーリーが展開されています。

2025年という節目を意識することで、改めて自分の人生をどのように歩んでいくのかを考えるきっかけにもなるのです。

こうした深みがあるからこそ、多くのファンが「私が見た未来」の続編や完全版を待ち望んでいるのではないでしょうか。

とはいえ、すべてを鵜呑みにするのではなく、フィクションとノンフィクションの境界を意識しながら作品を楽しむことも大切です。

仮に予言が外れても、そこから得られる学びや気づきがあれば、それだけで読む価値は十分にあると言えます。

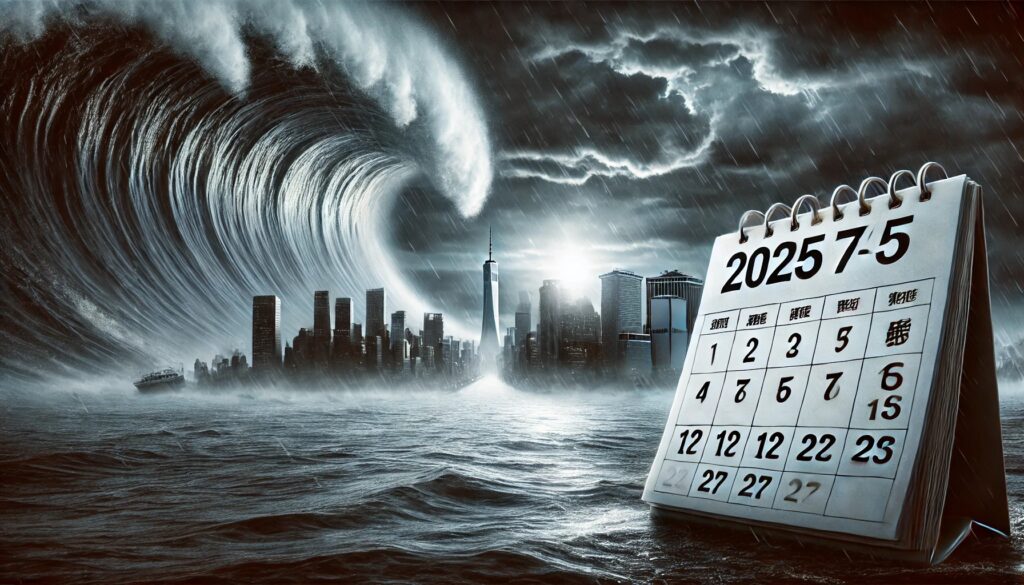

2025年7月5日は本当に大災害が起こるのか考察する

2025年7月5日という日付は、「私が見た未来」の中でも最重要とされるポイントの一つです。

物語において、作者がこの日付に起こる大災害を示唆する描写を入れたことで、多くの読者が「いったい何が起こるのか」と不安や好奇心を抱いています。

そもそも、これほど具体的な日付を示す予言は、歴史を振り返ってみても珍しい部類に入るかもしれません。

例えば古代文明やノストラダムスの大予言など、かつてから多くの終末論が語られてきましたが、その中でも「特定の年・月・日」という具体性をもつものはそう多くありません。

だからこそ、私が見た未来で取り上げられている2025年7月5日が特別に注目されているのです。

一方で、日付を特定することによって「当たる・当たらない」が明確になりやすいため、予言としてはリスクが高いと言えるでしょう。

もし実際に何も起こらなかった場合、それは予言が外れたことになるでしょうし、逆に大災害が起こってしまった場合は、人々の恐怖や混乱をあおる結果になりかねません。

しかし、作品の読者の中には、この2025年7月5日を単なる「予言の日」として捉えるのではなく、「未来に備えるためのシンボル」としてとらえている人もいます。

つまり、この日はあくまでも防災や人生の見直しを行うきっかけであり、必ずしも不吉なことが起こるとは限らないと考えているのです。

ここで重要なのは、予言の的中を期待するのではなく、自分自身の行動を見直す機会とすることかもしれません。

実際に災害などが起こらなくても、日々の暮らしの中で備えを怠らない意識を持つことは、決して損にはならないでしょう。

そうした意味で、2025年7月5日は「学びと備え」の象徴として受け止めることが、より建設的な読み方と言えそうです。

作者が語る予知夢の真実と作品に込めた思い

「私が見た未来」の大きな特徴として挙げられるのが、作者自身が体験した予知夢をもとに物語が構築されているという点です。

作者は、現実で夢を見てはその内容をメモし、そこから得られるイメージを作品に反映させる手法を取っていると言われています。

この予知夢には、時々はっきりと津波の映像や、特定の日付が示唆されることもあるようです。

実際に作品内で描かれた内容が現実世界の出来事とリンクすると、人々は「まさかこれが本当に予言的中なのか」と大きな驚きを持って受け止めます。

しかし作者自身も「予言者」であることを自称しているわけではなく、あくまで夢の記録をストーリーとして昇華させているというスタンスをとっているようです。

そこには、未来を恐れるのではなく、未来からのメッセージを受け取って日々を丁寧に生きることの大切さを伝えたいという思いが込められていると考えられます。

実際、作品を読んだ人々が単なるホラーやオカルトとして消費するのではなく、災害や運命を真剣に捉え、備えや心の準備を行うきっかけにしているという声も少なくありません。

作者が語る予知夢の真偽はともかくとして、その夢から得られる学びは多岐にわたります。

たとえば、日頃から防災意識を持ち、家族や友人と情報を共有することは、どの地域に住んでいても大切な行動です。

また、夢の中で感じた直感や警戒心を無視せず、問題の兆候を見過ごさないようにすることも大きなテーマとして浮かび上がります。

こうした視点で読むと、「私が見た未来」は単なるエンターテインメントではなく、私たちが普段見落としがちな現実の側面を映し出す鏡としても機能しているのかもしれません。

作者の真摯な思いを汲み取り、自分なりの解釈を持って作品を味わうことが大切だと言えるでしょう。

津波の描写が示す未来への警鐘は偶然ではないのか

「私が見た未来」の中でも特に印象的なのが、津波の描写です。これは物語を大きく左右する要素として描かれており、そのイメージが鮮明であるほど「まるで現実の津波被害を予見しているのでは」という声が多く上がってきました。

作者が体験した予知夢によれば、突然海面が盛り上がり、巨大な津波が沿岸部を襲うビジョンが何度も出現すると言われています。

作品の中でも、津波が街を飲み込む様子や、人々が避難するシーンなどが生々しく描かれており、まるで本当にその光景を見てきたかのようなリアリティがあります。

実際に東日本大震災やその他の大規模災害を経験した多くの方々からは、「あのときの津波を思い出してしまう」「あまりにも描写がリアルで胸が痛くなる」という声もありました。

ただし、こうしたリアルな描写が必ずしも予言の的中を意味するわけではなく、作者の鋭い想像力や取材の成果である可能性も否定できません。

しかし、作品をきっかけにして災害への備えを見直したり、津波の恐ろしさを再認識したりすることは、社会的にも大きな意義があります。

日本は地震大国であり、沿岸部に暮らす人も多いですから、津波被害への対策は常に求められる課題です。

もし「私が見た未来」の描写が予言という形で世の中に警鐘を鳴らしているとすれば、それは私たちに備えや意識改革を促す大きなメッセージと捉えることもできるでしょう。

また、津波だけでなく、作品内には他の自然災害や社会問題を示唆するエピソードも点在しています。

いずれも、読者が日々の生活の中で「もし何かが起こったらどうしよう」と考えるきっかけとなるでしょう。そうした問題意識を高めることこそが、未来への最大の備えなのかもしれません。

私が見た未来2025年を読み解くために押さえておきたい重要ポイント

「私が見た未来2025年」というタイトルからは、近未来における破滅的な予言や、不可解な出来事が連想されるかもしれません。

しかし、この作品を深く読み解く上では、単に恐怖感をあおるだけのオカルトやスピリチュアルとは一線を画すアプローチが大切です。

まず、最初に押さえておきたいのは、作品内で描かれる予言が必ずしも“確定した未来”ではないという点です。

作者自身も「未来はあくまで可能性の一つであり、行動次第で変えることができる」というスタンスを示唆しています。

これを前提として読むと、2025年に何かが起こるとされる描写も、私たちが備えるための一種の警告メッセージと捉えやすくなるでしょう。

次に重要なのが、作品全体を通して「自分の感性を信じる」ことが繰り返し提案されていることです。

直感や夢を通じて得られるイメージは、科学的には証明しにくいものではありますが、人間が本能的に感じ取るシグナルとしては大切に扱うべきという考え方です。

特に、災害や社会の変化に敏感に対応するためには、普段から小さな異変に気づける感覚を研ぎ澄ますことが鍵になります。

さらに、「私が見た未来2025年」を通じて、読者自身が行動を起こすきっかけを得ることも重要です。

たとえば、2025年に本当に災害が起こるかどうかをただ待つのではなく、防災グッズの見直しや避難経路の確認など、今できることから始めるのです。

予言が当たったとしても外れたとしても、こうした行動は今後の人生をより豊かに、そして安全にしてくれるはずです。

最後に、作品を楽しむ上で「ネタバレ」に注意しつつ、どこで読めるかを把握することも欠かせません。

本作には強いメッセージ性とストーリーの意外性が詰まっているため、事前情報を入れすぎると作品が持つサプライズ要素を損なってしまう可能性があります。

ですから、書店やオンラインストアで入手して、できるだけ自身の感覚で物語を味わうのがおすすめです。

予言を信じるか疑うか作品から読み解く現実とのリンク

「私が見た未来」における予言は、ある種の超常現象として扱われがちです。

しかし、作品をよく読んでみると、そこには現実社会と深く結びつくテーマが散りばめられています。

災害の描写一つとっても、日本が地震大国であるがゆえに起こり得る現実的な問題であり、決して荒唐無稽な空想だけに終わらない説得力を持っています。

こうしたテーマを通して、読者は予言をただの娯楽要素ではなく、自分たちの生きる社会に対する警鐘として捉えることができます。

たとえば、予言が外れても「災害への備えを考えさせられた」という学びがあれば、それだけでも大きな意味があるでしょう。

一方、本当に何らかの出来事が起こった場合には、早めの備えをしていた人々が被害を最小限に食い止められるかもしれません。

予言を信じるか疑うかは個人の自由ですが、作品が提示するメッセージを読み解き、現実社会でどのように生かすかを考えることこそが、作者の狙いの一つではないでしょうか。

作品の描写には実際の事件や災害を連想させる要素があり、それらが絶妙にリンクすることで、読者は「もしかすると未来で起こることかもしれない」と感情移入しやすくなります。

また、予言や超常現象に懐疑的な立場であっても、本作には「夢」や「直感」の持つ重要性を再認識させる描写が多く含まれています。

現代社会では論理や科学が尊重されがちですが、それだけでは説明しきれない不思議な体験も存在するという考え方が示唆されています。

最終的に、予言を信じるかどうかは読む人次第です。

しかし、本作を通じて得られる気づきや学びを、現実の生活や今後の行動にどう反映させるかこそが大切なのかもしれません。

ネタバレを避けて楽しむためのストーリーの魅力

予言や津波など、インパクトのある要素が話題になりがちな「私が見た未来」ですが、物語自体のストーリー構成やキャラクターの心理描写にも大きな魅力が詰まっています。

特に、主人公や周囲の人々が予知夢や予言とどう向き合っていくのか、その葛藤が丁寧に描かれている点に注目です。

作品をより深く楽しむためには、ネタバレをできるだけ避けて読み進めることが推奨されます。

なぜなら、予言と現実とのリンクが明らかになるプロセスや、津波が登場するシーンの意外性など、先を知ってしまうと味わいが半減してしまうポイントが多く存在するからです。

また、物語の中盤から終盤にかけて、読者の価値観を揺さぶるような展開が待っているのも「私が見た未来」の特徴と言えるでしょう。

たとえば、登場人物が予言を利用して利益を得ようとする姿勢や、それを否定しながらも結局巻き込まれてしまう葛藤など、人間ドラマとしても見応えがあります。

ネタバレを避けたい方は、まずは作品を一通り読んだ後に解説本やネット上の議論を参照するとよいかもしれません。

先に情報を仕入れすぎてしまうと、驚きや発見の感情が薄れてしまい、作者が意図した感動や警鐘のメッセージが十分に伝わりにくくなる可能性があるからです。

加えて、一度読んだ後に改めて読み返すことで、新たな気づきや伏線に気づくこともあるでしょう。

初見では捉えきれなかった作者の意図や、細かい描写に含まれたメッセージを再発見できるのも、この作品のリプレイ性を高めるポイントと言えます。

どこで読めるか完全版を手に入れるための方法と注意点

「私が見た未来」を読んでみたいと思った方がまず気になるのは、どこで手に入れることができるかという点でしょう。

一般的に、書店やオンライン書店、電子書籍のプラットフォームなどで購入可能な場合が多いです。しかし人気が高い作品だけに、タイミングや在庫状況によっては入手が難しいこともあります。

特に完全版は、過去の連載や初版とは違い、作者の新たな情報や描き下ろし、追加の予言にまつわるエピソードが含まれているケースがあるため、ファンにとっては見逃せない存在です。

もし店頭で見つからない場合は、オンラインで検索してみると良いでしょう。予約販売を行っている場合や、中古市場で出品されている場合もあります。

一方で、ネタバレを避けたい方には注意が必要です。

ネット上にはあらすじや結末を詳細に語るレビューや考察記事が多く存在します。

商品ページのレビュー欄にも、ストーリーの核心を含む記述が見られることがあるため、読む前にそういった情報に触れすぎないよう、注意して閲覧することをおすすめします。

また、電子書籍版を購入する場合は、プラットフォームによって取り扱いの有無や値段が異なるので比較が大切です。

特典として関連グッズや資料が付属する限定版が販売されることもありますので、コレクターの方は公式サイトなどで最新情報をチェックすると良いでしょう。

特にeBookJapanは、1巻まるごと無料試し読みも提供されており初心者にも入りやすいプラットフォームです。

最後に、どこで読めるか把握したうえで気をつけたいのは、偽物や海賊版に手を出さないことです。

正規の手段で作品を購入することが、作者へのサポートにもつながり、今後の新作や情報公開の活性化を促進する大切な要素となります。

まとめ

私が見た未来は、2025年という近未来を舞台にした予言を中心に展開される物語であり、2025年7月5日に起こるとされる大災害の可能性や津波の描写が大きな注目を集めています。

作者は予知夢をもとに作品を作り上げているといわれ、ネタバレを含む情報が数多く出回る一方、どこで読めるかを探し求めるファンも後を絶ちません。

しかし、予言の的中や外れといった二択だけでは測りきれない部分がこの作品の真骨頂といえるでしょう。

災害への備えを促すメッセージや、夢や直感を大切にする作者の思いが散りばめられたストーリーは、私たちの生活や価値観に深く訴えかけてきます。

実際に、作品を読んで防災意識を高める人が増えたり、自分の身の回りの環境を見直すきっかけになったりと、社会的なインパクトも見逃せません。

一方で、ネタバレを避けることは、この作品の醍醐味を味わう上でも重要なポイントです。

結末や特定のシーンを先に知ってしまうと、作者が意図した驚きや発見が半減してしまう恐れがあります。

興味のある方は、まずは完全版を入手して自らの感覚で物語に触れ、さらに深く知りたいと感じた段階で考察やレビューに目を通すといいでしょう。

「私が見た未来2025年」は、ただのオカルトや予言の域を超え、私たちに生き方や未来への心構えを問いかけてくる稀有な作品といえます。

2025年7月5日の真偽を巡る議論は尽きませんが、その日に何が起ころうと、日頃から備える姿勢があれば、どんな状況にも冷静に対応できるでしょう。

作品をきっかけにした行動や意識の変化こそが、作者の真の狙いなのかもしれません。