※本ページにはプロモーションが含まれています。

映画『旅と日々』を初めて知った方にもリピーターの方にも役立つように、相関図で全体像をつかみつつ、あらすじやキャラクター、映画ならではのロケ地の魅力、見どころ、作者情報、完結の有無、そしてどこで読めるかまでを一気に整理して解説します。

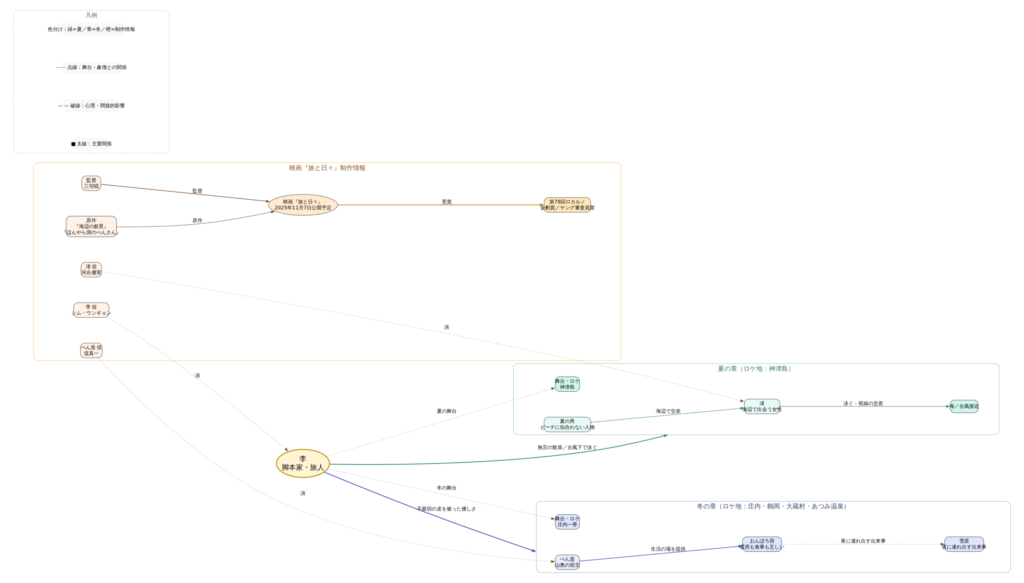

本記事は、旅と日々の相関図で人物関係を理解したい方、映画情報を押さえてから原作に触れたい方、配信や購入の経路を素早く知りたい方に最適です。

- 主要人物の関係を相関図視点でやさしく解説。

- 夏と冬の二章構成のあらすじでテーマを具体化。

- 映画の公開日・受賞歴・ロケ地(神津島/庄内)まで把握。

- 見どころの核心シーンをネタバレを避けつつ案内。

- 作者・つげ義春のエッセンスと映像化の相性を整理。

- 完結状況と今追うべき版の選び方を明快に提示。

- どこで読めるか(配信/紙)を目的別に案内。

旅と日々の相関図で登場人物の関係がひと目でわかる完全ガイド

キャラクター相関図で主要キャラクターの関係と役割を把握する

主人公の李と、冬の宿で出会うべん造、そして夏の海辺で交差する渚という三角の動線を押さえると物語の重心が見えてきます。

二つの季節と二つの出会いが鏡のように配置され、旅が人を静かに変えていくプロセスが人物関係の距離感として表現されます。

相関図では、夏パート(李と渚)と冬パート(李とべん造)を左右に分け、李を中心に経験のベクトルが収束する構造をおすすめします。

渚は言葉少なに李の内面を映し出す存在として機能し、具体的な説明を省くことで読者に解釈の余白を残します。

べん造は不親切に見える所作で李を突き放しながらも、結果として自己対話へ導く触媒として作用します。

この三者に、季節と地理(海と雪山)のコントラストを添えると、人物間の緊張と緩和が一目で伝わります。

加えて、脇を固める出演者の線は薄めに敷き、物語の体温を変える核の線を太く描くと読みやすくなります。

| 人物/役名 | 役割 | 俳優 |

|---|---|---|

| 李 | 主人公・脚本家として旅を通じ自己と向き合う | シム・ウンギョン |

| べん造 | 雪山の古い宿の主・不器用な導き手 | 堤真一 |

| 渚 | 夏の海辺で出会う女性・沈黙で心を映す鏡 | 河合優実 |

| 夏の男(仮称) | 海辺で李と邂逅する人物 | キャスト未公表 |

| — | 出演(役名未公表) | 髙田万作 |

| — | 出演(役名未公表) | 佐野史郎 |

| 地元の人々 | 旅の空気を形づくる背景の担い手 | — |

見どころを相関図の視点で読み解き感情が交差する場面をチェックする

夏の強い日差しと冬の吹雪という極端な環境が、言葉にしづらい心の揺れを人物の距離と配置で可視化します。

台風接近の海で泳ぐ決断と、寒さに耐える宿の夜の静けさは、相関図上で「近づく/離れる」の矢印として対比させると理解が深まります。

渚との散策は台詞よりも視線や歩幅で関係の温度を表し、視覚情報が多い映画版では特に印象に残ります。

べん造とのやり取りは不親切さの皮を被った優しさが核で、やや反発的な矢印がのちに緩む設計にするとドラマの呼吸が伝わります。

また、宿の生活音や海の環境音が心理の地図を縁取るため、音のラインを補助情報として引くのも有効です。

結果として、人物同士が近づく場面よりも、何も起きない沈黙の瞬間が関係を進ませるという逆説が立ち上がります。

この逆説を矢印の太さや点線/実線で示すと、読み手は「見えない変化」を追いやすくなります。

作者つげ義春の作風がキャラクターと相関図に与える影響を解説する

つげ義春作品の核心は「出来事の小ささ」と「感情の余白」であり、そのミニマリズムが人物線の簡素さに直結します。

説明を削ぎ落とし風景に語らせる手法は、相関図でも線と余白の比率を大胆に取り、関係の“言外”を残す設計が似合います。

李は能動的に語る主人公ではなく、世界の気配を受け取って変化する器のように描かれます。

渚は象徴性を帯び、明確な動機づけよりも存在そのものが意味を放つため、注釈を増やすより線の位置で含みを示すのが効果的です。

べん造は現実への不器用な視線を代表し、粗雑さの中に生活の真実味を宿します。

この三者の関係を、出来事の派手さではなく「時間の堆積」として表すのが本作らしさです。

結果、相関図は情報量の多さよりも、視線誘導と呼吸の良さを優先した“静かな設計”が最適解になります。

旅と日々の相関図と物語を深掘りして映画情報や見どころまで丸ごと解説する

あらすじで夏と冬の二章構成をつかみ旅が心を変える流れを理解する

夏の海での邂逅と冬の雪山の逗留という二章構成が、同じ人物の異なる面を浮かび上がらせながら成長の軌跡を結びます。

台風が迫る海での泳ぎと、暖の乏しい宿での夜という二つの極は、外的環境が内的変化を促す“装置”として働きます。

夏、李は渚とほとんど語らずに歩き、沈黙の間に自分の輪郭を確かめます。

冬、李はべん造のぶっきらぼうな態度に戸惑いながらも、生活の手触りに身を置くうちに感情の澱が沈んでいきます。

やがて、旅は観光ではなく「滞在」と「共同」の体験へと質を変え、些細な作業が自己の再起動につながります。

物語は大きな事件を避けながら、視点の角度を少しずつ変えることで世界の見え方が刷新される過程を描きます。

この緩やかな変化の積層が、観客に“思い出しながら効いてくる”後味を残します。

映画の公開日や受賞歴と原作との違いを押さえて期待を高める

映画『旅と日々』は2025年11月7日に公開予定で、第78回ロカルノ国際映画祭で最高賞の金豹賞とヤング審査員賞を受賞しています。

原作はつげ義春の『海辺の叙景』『ほんやら洞のべんさん』で、映画は二作のエッセンスを再構成し“夏と冬の対比”を強調する設計になっています。

ロケ地も物語理解の鍵です。

夏パートは伊豆諸島の神津島で撮影され、透明度の高い海と島の静けさが李と渚の距離感を可視化します。

冬パートは山形県庄内地方で、鶴岡市のあつみ温泉街や鳥居町周辺、大蔵村の雪深い地形が、宿の寒さや生活の厳しさをリアルに支えます。

映像は原作の「余白」を受け継ぎつつ、環境音や光の質感で感情の起伏を補強するのが映画的な違いです。

結果として、原作の静けさと映画の身体感覚が出会い、見る人それぞれの旅が始まる構図になっています。

完結しているか最新状況を整理して視聴前に知っておくべき点を確認する

『旅と日々』の映画は公開前の最新作であり、原作となる短編二作はすでに完結済みの作品です。

視聴準備としては、短編の読後感を大切にしつつ映画の再構成を楽しむ“別体験”として向き合うのが最適です。

映画は出来事の順序や焦点の当て方に独自の意図があるため、原作の筋を正解として覚える必要はありません。

むしろ、原作の余白と映画の呼吸の差異を味わう姿勢が、作品の美点を引き出します。

ネタバレを避けたい場合は、原作の細部解説よりも映画のテーマ概観に留めると体験が損なわれにくいです。

公開時期の近づくにつれ配給や劇場情報が更新されるため、最新の劇場リストは公式告知を参照するのが安心です。

事前準備としてロケ地の空気感(神津島や庄内の風土)を写真で眺めておくのも、鑑賞の助走として有効です。

どこで読めるか配信と購入の選択肢を比較して最短で作品に触れる

原作に触れるルートは「電子書籍で短時間に読む」か「紙でじっくり手触りを味わう」の二択が基本です。

映画前にエッセンスを掴みたい人は電子、作家性や装丁を味わいたい人は紙の単行本・全集から入るのがおすすめです。

電子は検索や拡大がしやすく、要所の確認にも向きます。

紙はページをめくるリズムが余白のニュアンスを伝え、つげ作品の魅力と相性が良いです。

中古市場や図書館も選択肢になり、コストを抑えて予習したい読者に向いています。

映画鑑賞後に読み直すと、画面で掴んだ空気がコマ割りの「間」を新しく照らし返します。

いずれにせよ、映画の静けさを最大化するために、事前に“多くを知らない”余白を残す読み方も十分に価値があります。

まとめ

本記事では、旅と日々の相関図を手がかりに、あらすじやキャラクター、映画の公開情報とロケ地、見どころ、作者、完結の状況、そしてどこで読めるかまでを横断して解説しました。

夏と冬の対照と人の距離の変化を線と余白で眺めることで、作品の静かな核心に触れられます。

公開を心待ちにしつつ、原作の読書とロケ地の風土を少し覗いてから映画館へ向かうと、なお深く「旅と日々」を味わえます。