※本ページにはプロモーションが含まれています。

ハリー・ポッターの相関図を起点に、物語のあらすじや主要キャラクターの関係を整理し、映画の魅力や見どころ、作者の背景、シリーズが完結しているか、そしてどこで読めるのかまでを一気に解説します。

初めての方は全体像を、既読の方は関係性の復習をしながら、シーンごとの理解を深めていただけます。

本記事は検索意図に合わせて、相関図の読み方とストーリー進行を紐づけ、映画版での改変点にも触れながら、読みどころをコンパクトにまとめています。

最後に作者であるJ.K.ローリングの情報や、シリーズの完結状況、紙・電子・オーディオでの入手方法も案内します。

- 相関図でハリー・ポッターの主要キャラクターと関係性が一望できます。

- 物語のあらすじを学年・巻構成・映画公開年と結びつけて整理します。

- 映画の見どころと原作との違いを押さえ、注目シーンを再確認できます。

- 作者の背景がキャラクター造形にどう反映されたかを読み解きます。

- シリーズの完結状況と舞台『呪いの子』などのその後も簡潔に把握できます。

- どこで読めるか(紙・電子・聴く読書)の最適ルートを比較します。

ハリー・ポッターの相関図で主要人物と物語の全体像がすぐ分かる完全ガイド

まずはあらすじでホグワーツの一年目から最終決戦までの流れを把握

シリーズは七巻構成で、ハリーがホグワーツへ入学してからヴォルデモートとの最終決戦に至るまでの成長と選択の物語として展開します。

一年目『賢者の石』では、孤独だった少年が自らの出自と魔法の世界を知り、友情の力で禁じられた力に対峙します。

二年目『秘密の部屋』は、校内で起きる石化事件とスリザリンの継承者をめぐる謎が核となり、純血主義や偏見というテーマが浮かび上がります。

三年目『アズカバンの囚人』では、守護霊(パトローナス)の習得や時間逆行が鍵となり、両親世代の秘密とシリウス・ブラックの真実が明らかになります。

四年目『炎のゴブレット』では、トライウィザード・トーナメントが舞台となり、ハリーは望まぬ代表として試練に挑み、終盤でヴォルデモートが復活します。

五年目『不死鳥の騎士団』では、闇の勢力がじわじわと勢いを増し、ハリーは仲間と“ダンブルドア軍団”を組織して防衛魔法を学びます。

六年目『謎のプリンス』は、ホグワーツに潜む過去の記憶(ペンシーブ)を手掛かりに分霊箱の謎が深まり、ヴォルデモートの弱点に迫る調査が本格化します。

最終巻『死の秘宝』では、分霊箱の破壊と“死の三兄弟”の伝承が重なり、ハリーは自らの存在に関わる犠牲の決断を下します。

映画は2001年から2011年にかけて全8作が公開され、最終巻は二部作でクライマックスが丁寧に描かれています。

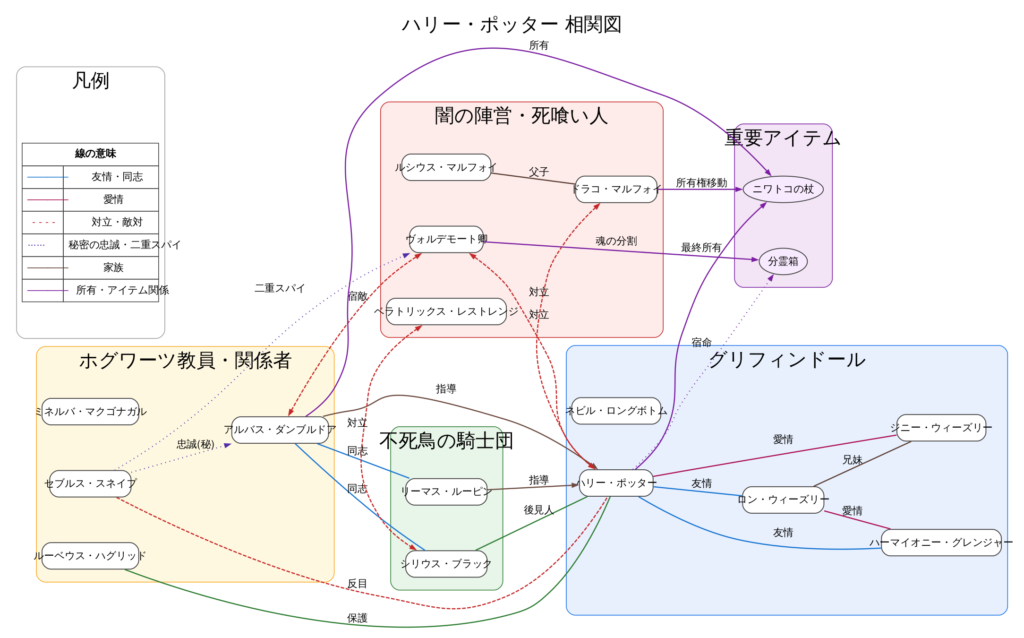

この流れを相関図に重ねると、人物関係の変化と勢力図の移ろいが学年ごとに視覚化され、物語理解が加速します。

主要キャラクターの関係と立ち位置が相関図でひと目で理解できる

相関図の中心にハリー、その両翼にロンとハーマイオニー、対峙する位置にヴォルデモートを置くと善悪の軸が明確になり、ダンブルドアとスネイプの“真意の線”が立体的に読み解けます。

ウィーズリー一家をハリー側に寄せ、ジニーは後半でハリーと結びつく線を強調します。

シリウス・ブラックは“家族の絆”のノードとして、ルーピンら不死鳥の騎士団とともに保護線で接続します。

スネイプは一見“闇側”に置きつつ、リリーへの想いを示す点線や矢印で“二重の忠誠”を表現すると理解が深まります。

ドラコ・マルフォイとルシウスは“純血派”クラスターにまとめ、権力や偏見がどのように関係を歪めるかを示します。

分霊箱は人物ノードではなく“アイテムノード”として配置し、所有者や関連イベントへ矢印で接続するのが効果的です。

勢力ごとの色分け(不死鳥の騎士団・ホグワーツ教師・闇の陣営・学生)を行うと視認性が飛躍的に向上します。

| 名前 | 立場 | 主要関係 | ひとこと |

|---|---|---|---|

| ハリー・ポッター | 主人公・グリフィンドール | ロン・ハーマイオニー/ダンブルドア | 選択と勇気で運命に向き合います。 |

| ハーマイオニー・グレンジャー | グリフィンドール | ハリー・ロン | 知識と行動力で仲間を導きます。 |

| ロン・ウィーズリー | グリフィンドール | ハリー・ハーマイオニー/ウィーズリー家 | 忠誠心と機転で支えます。 |

| アルバス・ダンブルドア | ホグワーツ校長 | ハリー/スネイプ | 洞察と計画で全体を見渡します。 |

| セブルス・スネイプ | 教師(魔法薬学) | ダンブルドア/リリー | 真意は最後に明かされます。 |

| ヴォルデモート | 闇の魔法使い | 死喰い人/分霊箱 | 不死を追い求める存在です。 |

| ジニー・ウィーズリー | グリフィンドール | ハリー/ウィーズリー家 | 強い意志と行動力が魅力です。 |

映画のスケール感と見逃せない改変点を相関図と照らしてチェック

映画版は2001年から2011年まで全8作が公開され、キャストの成長とともに物語のトーンが次第にダークへと移行します。

『アズカバンの囚人』では監督がアルフォンソ・キュアロンへ交代し、映像表現と時間演出の妙で内面の揺らぎが強調されます。

『炎のゴブレット』は大会演出と復活の儀式のスケールが圧巻で、終盤の墓地シーンはシリーズの転調点として重要です。

『不死鳥の騎士団』以降はデヴィッド・イェーツ体制となり、政治性と抑圧の描写が際立ちます。

原作に比して省略・統合された支線があり、ドビーの登場頻度やサブキャラの掘り下げは映画では簡潔化されています。

相関図に“映画のみの強調線”を追加すると、どの人物関係が映像でより明確化されたかが可視化されます。

音楽はジョン・ウィリアムズの主題動機が初期トーンを決定し、後期はアレクサンドル・デスプラが緊張感を高めています。

クィディッチの試合やホグワーツの四季の描写は、世界観の厚みを視覚的に補強します。

物語の核心に迫る見どころを時系列と相関図のつながりで深掘り

“選択が人を形づくる”というテーマは、スネイプの真意やドラコの葛藤、ハリーの自己犠牲の決断に集約されます。

守護霊の銀の牝鹿、必要の部屋の変化、分霊箱に宿る負の影響など、象徴的モチーフを相関図の“イベントノード”として結ぶと理解が深化します。

『ゴブレット』の墓地、『不死鳥』の神秘部、『死の秘宝』の森や城内決戦など、地点と出来事を線で結ぶとストーリーの圧力が見えてきます。

最終的に“愛と記憶”が暴力を凌駕するという核が、各ノード間の矢印の向きにも反映されます。

ロマンス面ではハリーとジニー、ロンとハーマイオニーの成熟が、戦いの只中でも生活を選び直す物語であることを示します。

杖の忠誠や“ニワトコの杖”の所有権の遷移を矢印で明記すると、最終局面のロジックが一目で分かります。

最後に、校内のハウス間の相互理解が残り、次世代への継承が自然に示唆されます。

ハリー・ポッターの相関図を起点に映画や作者や完結とどこで読めるかまでを網羅解説

作者のメッセージと制作背景がキャラクター造形にどう影響したか

J.K.ローリングの“権力の乱用への警戒”と“選択の倫理”は、魔法省の官僚主義やアンブリッジの描写、そしてダンブルドアとスネイプの決断に色濃く投影されています。

孤立する子どもを守る視点はダーズリー家の扱いと対比され、ホグワーツが“居場所”になる過程に温度を与えます。

差別や偏見の問題は純血主義の系譜や屋敷しもべ妖精の立場で繰り返し検証されます。

作者の経験が“愛と記憶”という普遍的主題へ還元され、物語全体のベクトルを定めています。

ロマンスやユーモアは重い主題の緩衝材として機能し、ティーンの成長物語としての読み味を保ちます。

舞台『呪いの子』では親子の距離感と過去の重みが再検討され、シリーズのテーマが世代をまたいで更新されます。

完結に至る鍵とその後の展開を分霊箱の行方から読み解く

原作は七巻で完結しており、映画も『死の秘宝 PART2』で物語が締めくくられています。

鍵は分霊箱の破壊と所有権の継承ロジックで、最後の局面ではハリー自身の存在に関わる犠牲が論理と感情の橋渡しをします。

ニワトコの杖の忠誠は、決闘の勝敗と所有の遷移に依拠しており、スネイプではなくドラコ、そして最終的にハリーへと線が続きます。

後日談では次世代が登場し、舞台『呪いの子』が“第八巻的”に位置づけられて親と子の物語が再起動します。

映画版のエピローグは時間の推移を明確にし、戦いのあとに日常を選び直す姿を提示します。

シリーズとしては完結していますが、テーマパークやスタジオツアーによって“体験としての継続”が担保されています。

どこで読めるかの最新版を紙と電子と聴く読書で比較し最適ルートを案内

紙版はコレクション性と挿絵・造本の満足度が高く、電子書籍は検索やハイライト機能でリファレンス用途に最適で、オーディオブックは通勤・作業中でも世界観に浸れるのが強みです。

初読の方は紙または電子で通読し、再読時に検索性の高い電子で伏線を拾い直すのがおすすめです。

映画を並行視聴する場合は、原作の該当巻を読んでから対応する映画を観る“交互進行”だと理解が定着します。

相関図を手元に置きつつ読むと、キャラクターの立ち位置や勢力図の変化が迷子になりにくくなります。

小学生以上の読者にはふりがな・大きめ文字版も選択肢で、読みやすさが継続率を高めます。

視覚に負担のある方はオーディオ版が入口となり、のちにテキスト版で細部確認という二段構えが有効です。

まとめ

本記事では、ハリー・ポッターの相関図を手がかりに、あらすじやキャラクターの関係、映画の見どころ、作者の背景、シリーズの完結状況、そしてどこで読めるかまでを一通り整理しました。

相関図を活用すると、物語の進行と人物の立ち位置がひと目で分かり、映画版の改変点も把握しやすくなります。

作者が込めた“選択と愛”のメッセージは、完結までの道のりの随所に刻まれており、読む媒体を問わず普遍的な余韻を残します。

これから読む方も、再読で細部を味わう方も、相関図と一緒に旅を進めることでハリー・ポッターの世界がさらに立体的に立ち上がります。