※本ページにはプロモーションが含まれています。

『本なら売るほど』をこれから読む方にも既読の方にも役立つように、物語の核となる人間関係をひと目で把握できる相関図を用いながら、あらすじやキャラクターの魅力、見どころのエピソード、作者の背景、アニメ展開の最新動向、さらに完結状況やどこで読めるかまでをやさしく整理します。

静かな古本屋「十月堂」を舞台にしたヒューマンドラマは、本と人がつながる瞬間を丹念に描き出します。

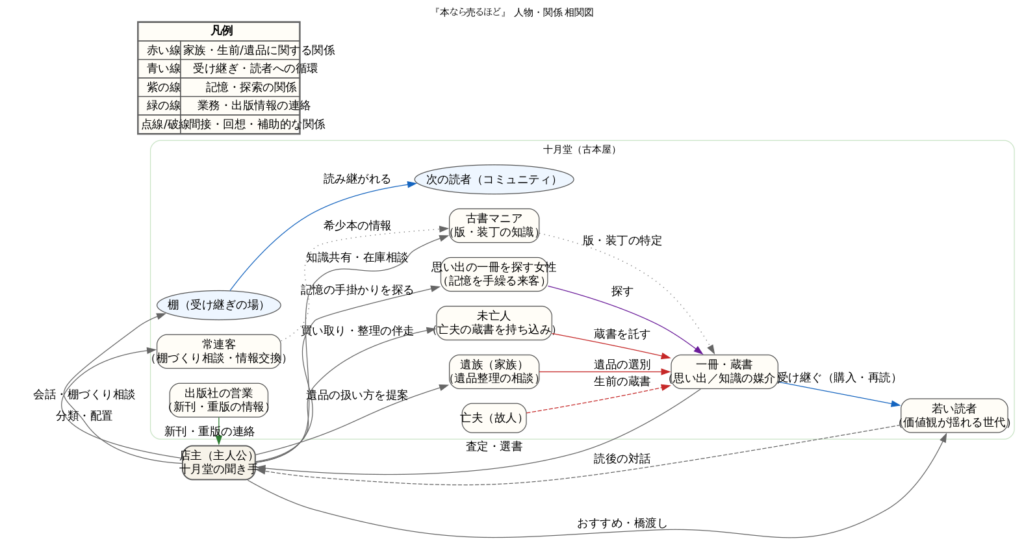

相関図で人物関係を可視化し、ストーリーの流れを理解しやすくしつつ、読んだ後にもう一冊手に取りたくなる情報までまとめました。

本好きの方はもちろん、漫画の世界から久しぶりに離れていた読者にも『本なら売るほど』の魅力を再発見していただけます。

- 相関図で店主と来客たちの関係の“線”をわかりやすく把握できます。

- 各話完結の見どころを具体的なエピソード例で整理します。

- 作者の創作背景と作風の特徴を簡潔に押さえられます。

- アニメ化の可能性やチェックすべき情報の見極め方を紹介します。

- 完結状況と今後の刊行見通し、入手方法(電子・紙)を案内します。

本なら売るほどの相関図で人物関係を一気に把握し物語全体の魅力を深掘りする

あらすじを短時間で押さえて十月堂で交差する人生の流れを理解する

物語は古本屋「十月堂」を中心に、店主と “本を抱えて訪れる人々” の出会いと別れを一話完結で描き、本が媒介する心の変化をていねいに映し出します。

店主は、ひっつめ髪の気だるげな青年です。

彼は日々の買い取りや棚づくり、そして来客との会話を通じて、本の背後にある人生の断片と向き合います。

導入として読みやすいのは、第1話「本を葬送(おく)る」です。

故人の蔵書を前に、残された家族が本をどう送り出すかを考える過程で、“手放すことは忘れることではない” という静かな結論に辿り着きます。

十月堂は、ただの古本屋ではなく、思い出を整理し、次の読者へ物語の炎を受け渡す “場” として機能します。

第3話「アヴェ・マリア」では、ある女性が若き日に読んだ一冊を探しに来店します。

彼女の胸に残った “音楽のような記憶” は、曖昧で掴みづらいものでしたが、店主とのやりとりから “探すこと” 自体が自分と向き合う行為だったと気づかされます。

第5話「当世着倒気質」では、今の価値観で “読み継ぐ意味” を測ろうとする若者が登場します。

値段や流行だけでなく、自分の棚に置く理由を言葉にしようとする姿は、読者にも本との距離を問い直させます。

総じて、『本なら売るほど』は “大事件” を起こさずに、ページをめくる手つきのような繊細さで人生の転回点を描きます。

そして相関図で整理すると、店主を中心に “亡き人の蔵書を託す家族” “若き読者” “長年の常連” といった輪が重なり、各話の感情の通い合いが立体的に見えてきます。

キャラクターの背景と関係性を相関図と併せて立体的に読み解く

相関図では “店主—来客—本—記憶” の四つの結節点を軸に、来店の動機と変化の矢印を書き込むと人物像が一気に立ち上がります。

店主は “聞く人” であり、過度に踏み込まず相手のペースを尊重します。

その柔らかさが、遺品整理に来た家族、若い読者、読書から離れていた人にとっての “安全な場” をつくります。

常連客は、棚づくりの相談相手であり、時には新刊情報や古書の逸話を持ち込み、会話を豊かにします。

一点物の古書や思い入れの強い一冊は、人の記憶や関係を呼び起こし、十月堂を “小さな図書館” に変えます。

未亡人の来店エピソードでは、夫の蔵書の分類・保存・受け渡しを、店主が一緒に考える過程が描かれます。

そこで大切にされるのは “手放す作法” です。

若者のエピソードでは、背伸びして選んだ難解な名著が、別の一冊(たとえば入門書や随筆)を経由して “今の自分” に繋がる橋になることが示されます。

こうした関係の流れを相関図で追うと、来客の悩み→本の記憶→会話→選書→次の読者へ、という円環が見えてきます。

| 役割 | 概要 | 関係性/相関図メモ | 登場話の例 |

|---|---|---|---|

| 店主(主人公) | ひっつめ髪の気だるげな青年。聞き手として相手のペースを尊重。 | 中心ノード。来客の記憶と本を結ぶ媒介。 | 全話を通して登場 |

| 未亡人の来客 | 亡夫の蔵書を整理しに来店。手放す作法を探す。 | 家族—蔵書—店主の三角関係で感情の整理。 | 第1話など |

| 若い読者 | 価値基準が揺れる世代。入門書から名著へ橋渡し。 | 流行/価格の矢印と “自分の棚” の矢印が交差。 | 第5話など |

| 常連の中年男性 | 古書や新刊の話題を持ち込む語り手。 | 店主の補助線。棚づくり議論の相手。 | 複数話に断続的に登場 |

| 思い出の一冊を探す女性 | 青春期の読書体験を追体験したい来客。 | 記憶—音楽—本の連想線が鍵。 | 第3話など |

| 古書マニア | 版や装丁に強いこだわりを持つ。 | モノとしての本の価値線を提示。 | 各話のスパイス役 |

| 出版社の営業 | 新刊・重版の動きを伝える外部ノード。 | 市場—読者—十月堂の循環を示す。 | 間欠的に登場 |

見どころを名エピソード中心に整理して心を動かす理由を言語化する

見どころは “手放す”“探す”“受け継ぐ” の三要素が一話完結で響き合い、日常の強度をそっと上げてくれる点にあります。

第1話では、段ボールに詰められた蔵書の “量” が、残された人の心の “重さ” として描かれます。

棚の匂い、紙のざらつき、見覚えのあるメモ——そうした細部が、読者の記憶も呼び覚まします。

一冊を次の読者へ渡す所作の丁寧さが、この漫画の静かな美しさです。

第3話では、店主が “正解の在処” ではなく “探す過程の尊さ” を優先する姿勢が印象的です。

見栄えの良い答えより、その人が再び読みたくなる場所に戻るための地図を差し出します。

第5話では、若者の “コスパ” 的発想に対し、長く読み継がれる理由を会話で掘り下げます。

著者の意図だけでなく、自分の時間の使い方や、どの棚に並べたいかという “生活の編集” まで話題が広がります。

一見ささやかな場面が続きますが、読後にふと自分の本棚を見直し、読みかけのしおりを探してしまう——その余韻こそが最大の見どころです。

本なら売るほどの相関図と併せて作品の全体像から入手方法までを完全ガイド

アニメの可能性と最新動向を原作の強みから客観的に検討する

現時点で “アニメ公式決定” の情報は確認できず、原作の人気と題材の普遍性から “映像化と相性が良い” という評価に留めるのが妥当です。

静かな会話劇・手元の作業・紙の質感など、映像と音で豊かに表現できる要素が多いのは確かです。

一方で、原作の肝は “余白” と “行間” にあり、過度な演出よりも間を活かす演出設計が重要になります。

情報を追う際は、出版社の公式発表・雑誌掲載ページ・著者の告知チャネルを一次情報として確認するのがおすすめです。

ファンとしては、十月堂の生活音や紙をめくる音をどう音響設計するのか、書影の再現度をどう担保するのかなど、楽しみな論点が多い作品です。

作者の創作背景と作風を知って読後の余韻をより深く味わう

作者・児島青さんは “本と人の距離” を丁寧に測る視線が持ち味で、会話の温度や紙の匂いまで伝わるコマ運びが特徴です。

古本屋という舞台は、物語を過剰に動かさずに人の心を見せるための最適解です。

棚の配置や本の帯の文言といった “細部のドキュメント性” が物語の信憑性を高め、キャラクターの感情にリアリティを与えます。

台詞は多くを語らず、余白と視線で語るため、読者は自分の読書体験を重ね合わせやすくなります。

こうした作風は、二度三度と読み返すほど味が出るため、所有欲と読書欲を同時に刺激します。

完結の状況と今後の刊行見通しを読者目線でチェックする

本稿執筆時点では “完結” はしておらず、既刊は第1巻と第2巻で今後の展開が期待されます。

第1巻は2025年1月に発売され、短期間で重版を重ねるヒット作となりました。

第2巻は2025年4月刊行で、物語の基調である “出会いと受け渡し” を軸に、より多彩な来客の悩みや喜びが描かれます。

一話完結形式のため、各巻から読み始めても理解しやすいのが嬉しいポイントです。

今後も十月堂という “場” に新しい記憶が持ち込まれ、静かな変化が積み重なる構造は維持されるでしょう。

どこで読めるのかを電子書籍と紙の販売情報から最適ルートで案内する

電子は主要ストア(例:AmazonのKindleやコミックシーモア)で配信され、紙は大型書店とオンライン書店での取り扱いが中心です。

電子版の利点は、試し読みが充実している点と、すぐに読める利便性です。

紙版の利点は、装丁や紙質を楽しめる点、そして “自分の棚に置く” 体験そのものです。

価格は第1巻が概ね税込792円前後で、クーポンやポイント還元のタイミングを活用するとお得に購入できます。

近隣の書店に在庫がない場合は、取り寄せサービスを依頼するのも一手です。

まとめ

『本なら売るほど』は、十月堂という小さな舞台を中心に “本と人” が織りなす関係を、相関図で見渡すことで一層わかりやすく味わえる作品です。

あらすじを押さえれば、店主と来客が一冊を手放し、探し、受け継ぐ円環が見えてきます。

キャラクターの輪郭は会話と所作で描かれ、見どころは日常の細部が静かに胸を打つところにあります。

作者の視線は “読者の記憶” に寄り添い、アニメ化が実現した場合も余白を活かした演出が鍵となるでしょう。

現状では完結しておらず、読み始めるなら第1巻・第2巻のどこからでも楽しめます。

どこで読めるかは電子と紙の両輪で、好みの読書体験に合わせて選べます。

本をめぐるやわらかな物語を、相関図とともにじっくり味わってください。